##mainParagraph##

Zum 100-Jahr-Jubiläum ist das Bauhaus wieder in aller Munde. Zu Recht. Denn die Gestaltungsschule prägte wie keine andere die klassische Moderne. Heute sind ihre Visionen in Zeiten von Wachstumsgrenzen und Wohnungsnot gefragter denn je.

Von Dominique Simonnot

Es wäre töricht, von «dem einen » Bauhaus-Stil zu sprechen, stand das Bauhaus doch im Ansatz für eine Reformpädagogik, die die Kreativität ihrer Schüler fördern und sie von Dogmen befreien wollte. Für den Schweizer Johannes Itten, der 1919 bis 1923 als Cheflehrer am Bauhaus war und insbesondere für seine Farblehre bekannt ist, ging es in seinem Vorkurs darum, «den individuellen kreativen Geist zu wecken». Dieser Geist wurde von den Studenten in die Welt hinausgetragen, wo er viele unterschiedliche Facetten annahm.

Ideenschule mit Ausstrahlung

Im Jahre 1919 ging es bei der Entstehung des Bauhauses darum, Kunst und Massenproduktion zu verknüpfen und hochwertige Designs für alle zugänglich zu machen. Die daraus resultierende Gradlinigkeit, Schlichtheit und Funktionalität – von Gebrauchsgegenständen bis zu Gebäuden – erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit.

Architekten, die die neue Sachlichkeit exportierten, schufen Gebäude mit einer besonderen Botschaft und Leuchtkraft. In Ife, Nigeria, schuf der Bauhaus-Schüler Arieh Sharon in den 60er-Jahren einen Universitätscampus, der Elemente des Bauhauses mit der Identität Nigerias verband. Mit der «White City» in Tel Aviv entstand mit 4000 Bauten unter Einfluss weiterer modernistischer Schulen die grösste Bauhaus-Siedlung der Welt. Dem Klima geschuldet, blieb man der Prämisse von Licht, Luft und Sonne zwar treu, hielt die Fenster jedoch kleiner, die Balkone grösser und versah die Balustraden mit horizontalen Schlitzen zur Luftzirkulation. Seit 2003 gehört die Stadt zum Unesco-Weltkulturerbe.

Hannes Meyer – der Direktor, der polarisierte

Zurück in die Schweiz, wo vor allem Le Corbusier als Wegbereiter der modernen Architektur grossen Ruhm geniesst. Weniger Lichtfigur, aber ebenso brillant und visionär, war der Basler Architekt und Stadtplaner Hannes Meyer auch gleichzeitig die tragische Figur der Bauhaus-Ära.

Dank seinem glänzenden Ruf kam er 1927 ans Bauhaus und trat ein Jahr später die Nachfolge von Walter Gropius als Direktor des Dessauer Bauhauses an. Unter der Devise «Volksbedarf statt Luxusbedarf» stellte er das Kollektiv und seine Bedürfnisse in den Vordergrund. Doch seine offene Sympathie mit dem Sozialismus wurde für das Bauhaus zu einem Problem.1930 wurde ihm gekündigt. Fortan wirkte er in Russland und Mexiko v. a. als Städteplaner, kehrte jedoch immer wieder – enttäuscht vom Sozialismus und aufgrund nicht realisierter Projekte – in die Schweiz zurück.

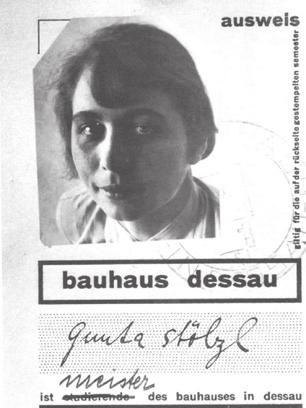

Einzige Frau mit Meistertitel

Revolutionär war 1919 das Manifest des Bauhaus-Begründers Walter Gropius, jede unbescholtene Person unabhängig von Alter und Geschlecht aufzunehmen.

Es begann ein regelrechter Run weiblicher Studentinnen auf die Schule. Karriere machten jedoch wenige. Eine, die es zum Bauhaus-Meister schaffte, war die gebürtige Münchnerin Gunta Stölzl. Nach sieben Jahren am Bauhaus übernahm sie die Leitung der Textilwerkstatt. Als Frau des jüdischen Architekten Arieh Sharon wurde sie jedoch vielfach angefeindet, weshalb sie in die Schweiz zog, wo sie erneut eine Weberei aufbaute.

Bis heute gilt Gunta Stölzl als eine der prägenden Textildesignerinnen des 20. Jahrhunderts.

Infos zu Ausstellungen:

www.bauhaus100.de

www.zpk.org

www.kunstmuseumbern.ch

www.stuttgart.de/weissenhof